FERNANDO VALLEJO, ESE DESTROYER por JAVIER GINER

Hay algo tremendamente refrescante en ver a alguien hacer lo que le sale del papo (siempre y cuando sepa hacerlo) sin importarle en absoluto levantar postillas o llevarse por delante lo más sagrado. Soy muy defensor de la libertad a ultranza que es a menudo incómoda y marginal. Y una novela que comienza ensalzando los atributos genitales de un menor afeminado, al ritmo de la cópula del protagonista junto al cuerpo dormido de su hermano, como poco, promete.

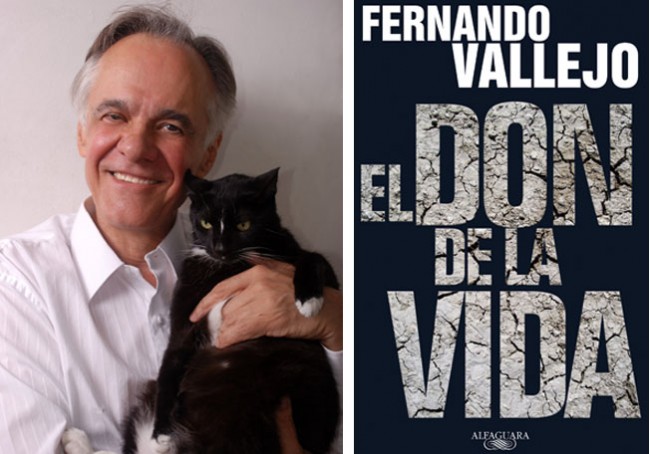

Fernando Vallejo, ese prestidigitador del idioma grande entre los grandes (autor de las dolorosĂsimas, magistrales y apabullantes “La Virgen de los Sicarios” y “El desenbarrancadero”, dos de las novelas más profundamente descarnadas que he leĂdo) está de vuelta de todo. Tanto es asĂ, que la metáfora ha pasado a la historia. Esta “El Don de la Vida” (tĂtulo irĂłnico donde los haya) es una explosiĂłn que da buena prueba de ello. Inclasificable testamento literario confesional en torno a la muerte (el mismo autor asegura que firmĂł ante notario su baja de la escritura tras esta publicaciĂłn) se convierte en una oda a la desestructuraciĂłn, a la putrefacciĂłn, al deshonor, al desapego, al pecado, a la arritmia y a todos los males posibles de esa llamada sociedad y cultura. Un nuevo cĂłdigo moral que se construye a sĂ mismo. Y eso es, justamente, lo que la convertirá a ojos de muchos en abyecta. La misma cualidad en donde reside su mayor coherencia: la defensa de la libertad acĂ©rrima que ejemplifica hasta en su escritura. Puros malabares de funambulista borracho y medio muerto.

Si las palabras y los insultos fueran fuegos artificiales, Fernando Vallejo serĂa el maestro fallero por excelencia. Pero sus fuegos reventarĂan los ojos y los oĂdos de todos los que a ellos se acercasen atraĂdos por su belleza. Tal es la furia y el malestar del lenguaje de este maestro, nacido en Colombia y residente en MĂ©xico, heredero de la sordidez y poĂ©tica del desamparo de Burroughs y Genet (con drogas, sida, pederastia y chaperismo incluidos).

Esta novela confesional y dual estructurada (por decir algo, porque lo cierto es que se esparce como el aceite sobre el agua, deforme) en torno a la conversaciĂłn de un viejo que espera la muerte y un personaje enigmático sentados en un banco de un parque donde reina el cancaneo y la prostituciĂłn masculina, es un intento casi teatral (quiĂ©n no se acuerda de Valle Inclán) de derribar cualquier tipo de moral. Feroz, brutal, molesta, inabarcable. Nihilismo homosexual elevado al cubo. Esperpento plagado de personajes imposibles y reales que difumina los lĂmites del personaje y el yo. Un escupitajo que nos sitĂşa en ningĂşn lugar y en todos a la vez, suspendidos, confundidos, participantes. Lees ensimismado y aterido, incrĂ©dulo ante semejante despliegue de veneno, sin enterarte muy bien de lo que estás leyendo. SintiĂ©ndolo, sorprendido y extasiado ante la rabia descarnada de su prosa. Esta novela será acusada probablemente de desconcertante, irritante, incomprensible, espasmĂłdica, cruel, voraz, inmoral, maricona, ordinaria, pseudofilosĂłfica, aburrida, incongruente, excesiva, pasada de rosca, corrosiva, iconoclasta, malsonante, vomitiva… Tendrán razĂłn en todo. Por eso hay que celebrarla. Y leerla. Y escenificarla en reuniones familiares ante amenazas de que te encierren en el frenopático.

En estas páginas se reparte y hay para todos: todos los papas, Dios, Cristo, GarcĂa Márquez, Ingrid Betancourt, Colombia, Fox etc. No veo la hora de que alguien le proponga, ahora que ha dejado la literatura, escribir discursos de investidura o los del Estado de la NaciĂłn. Eso sĂ que serĂa un espectáculo.

18 de marzo de 2010 a las 17:37

Maravilloso texto! k bueno!