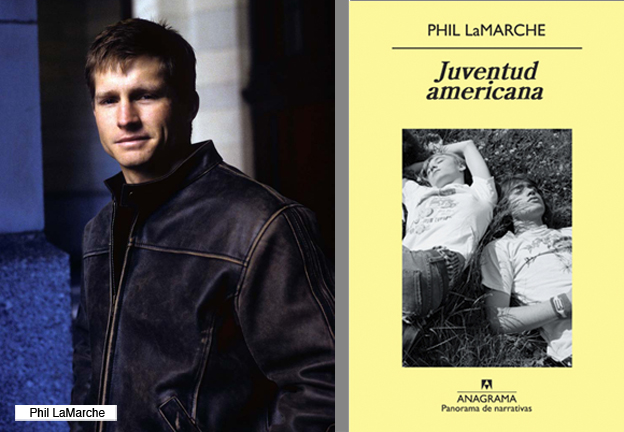

La venganza de uno mismo (by Javier Giner)

Cualquier libro que comience con una cita extra├Łda de una novela de Cormac McCarthy tiene ganado un espacio importante en mi coraz├│n, incluso antes de leerlo. As├Ł que al ver la cita que prologa “Juventud Americana” de Phil LaMarche (Anagrama) supe que estaba vendido. Para m├Ł las citas de un libro son como las introducciones de tus colegas cuando te hablan de un posible amante: ŌĆ£Te pega para tiŌĆØ, ŌĆ£Es muy de tu rolloŌĆØŌĆ” Las citas de los libros me hablan de la misma manera (en el silencio de la habitaci├│n solitaria lo escrito tiene much├Łsima presencia) y esas letras desvirgadoras me especifican, sin necesidad de leer nada m├Īs, si mi amante encuadernado de las pr├│ximas noches y semanas, va a follar y a abrazarme como a m├Ł me gusta, si me escuchar├Ī y me hablar├Ī de la manera que busco, en el tono que entiendo y respeto. Una cita, cuando est├Ī bien elegida, te habla de un universo, de un olor, del mundo que se avecina. As├Ł que como pod├®is entender, en este caso, trat├Īndose de una cita de McCarthy, llegu├® a pensar que aqu├Ł hab├Ła matrimonio literario. Con cicatrices incluidas.

Hay libros cuya fuerza reside en lo emocionalmente pornogr├Īfico, efectista y expl├Łcito de su propuesta narrativa. Y luego hay novelas que, bajo la apariencia de una enga├▒osa sencillez narrativa, de dejav├║ dram├Ītico (lo que cuenta este libro no es algo original ni novedoso), despliegan toda su sabidur├Ła en los espacios que no se narran, en las palabras que no se dicen, entre cap├Łtulo y cap├Łtulo, en los silencios y las miradas, en las actuaciones contradictorias de los humanos que las pueblan, en los secretos que nunca se dicen. Son textos que insin├║an, pero no dirigen. Son letras que evocan, pero no subrayan. Son puzzles por construir. Son libros anti-lectores vagos. En este tipo de relatos hay verdaderos maestros: ah├Ł est├Īn Raymond Carver o Chejov o┬Ā Cheever, entre otros. Genios de la sombra, no de la luz ni de la oscuridad ni de nada definitorio, sino de un terreno gris que aunque en apariencia m├Īs sereno, encierra convulsi├│n suficiente para hacer tambalear los cimientos de lo que llamamos sociedad. Historias que bajo la aparente placidez de su enso├▒aci├│n (normalmente relacionada a espacios suburbanos o familias respetables), esconden fuego suficiente para hacer arder la estatua de la libertad. A esta estirpe pertenece ŌĆ£Juventud americanaŌĆØ, aunque en este caso, los suburbios se llenen de violencia y odio juvenil.

Esta novela┬Ā habla del crecimiento, del esquivo y doloroso paso a la madurez, de las heridas f├Łsicas y emocionales que llegan de los descuidos, de las mentiras que engendran m├Īs mentiras para poder sobrevivir, de la obstinaci├│n y la verg├╝enza, del poder vengativo del grupo, de la comunicaci├│n y la intolerancia, del desacato y la rabia (cu├Īnta rabia ├║ltimamente en las novelas que leo), de la automutilaci├│n, de la dependencia y del desamparo, de la familia. Se sirve de personajes vivos y cre├Łbles, de carne y hueso, y una psicolog├Ła exquisitamente trabajada (qu├® gran presencia la de esa madre hero├Łna y villana, honesta y mentirosa, defensora y verdugo). Relata la condena del silencio, las moralinas fan├Īticas y la violencia de la incomprensi├│n. Exprime el l├Łquido de la ocultaci├│n y toda la pesadilla que puede engendrar en su avance. Porque es una historia que habla del dolor y de la culpa, de la no pertenencia y de la soledad destructiva. Habla y calla, ya que esta novela esconde mucho. Y es ah├Ł, donde no relata, donde alcanza su verdadera fuerza. Casi tanta como la de un disparo a quemarropa entre dos hermanos que juegan con una escopeta en un sal├│n, en cualquier sal├│n. La geograf├Ła de donde ocurre es lo menos importante. Al fin y al cabo, todos hemos sido ni├▒os asustados. Veng├Īndonos del mundo y de paso, de nosotros mismos.

23 de junio de 2011 a las 2:15

KLK LINDA COMO ESTAS

23 de junio de 2011 a las 2:14

TODAS LA AMERICANA SON BELLAS

23 de junio de 2011 a las 2:14

MEGUSTARIA CONOSEL UNA AMERICANA

23 de junio de 2011 a las 2:12

HOLA LINDA COMO ESTAS

23 de junio de 2011 a las 2:12

LUIS201026@HOTMAIL.ES